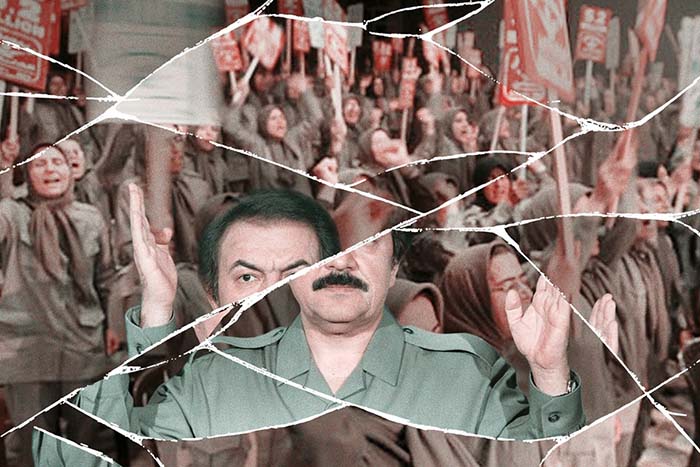

Les Moudjahidines du peuple : des slogans à la congélation idéologique

Les Moudjahidines du peuple, cette secte qui, jadis, se voyait au sein de l’opposition iranienne à la hauteur de ses slogans tonitruants, ressemble aujourd’hui davantage à un musée de fossiles politiques qu’à un mouvement progressiste. Imaginez une équipe de vieillards, chacun lesté d’une dose d’idéologie figée et d’un regard pétrifié, rêvant d’un avenir radieux pour l’Iran mais manigançant dans un univers qui tient plus des cryptes obscures des sectes médiévales que d’un espace ouvert : ce seul tableau suffit à faire naître un sourire amer.

Les racines d’une congélation idéologique

Il faut chercher les racines de cette congélation idéologique dans la serre soigneusement conçue par les Moudjahidines du peuple pour y « cultiver » leurs membres ; une serre que n’illumine pas la lumière du savoir mais qu’alimente la brume épaisse de l’ignorance et de l’endoctrinement. Les enfants nés dans des familles moudjahidines, avant même de faire leurs premiers pas, se retrouvent happés par la cage d’enseignements draconiens. Au lieu d’histoires pour enfants, on leur narre des fables idéologiques et des récits de fabrication d’ennemis ; au lieu de jouer au grand air, on les enferme dans un terrain d’endoctrinement fermé.

Imaginez un enfant qui, au lieu de « Papa a donné du pain », apprend « J’ai donné ma vie pour le guide », et qui, au lieu de la pensée autonome, est nourri à doses répétées d’hymnes du parti et de séances de lavage de cerveau. Dans ce milieu, toute question, toute curiosité même, déclenche l’alarme. « Pourquoi ? » devient un mot proscrit, « Comment ? » effleure déjà la faute. L’enfant ainsi façonné a toutes les chances de devenir plus tard une machine de propagande docile, mais n’a guère d’occasion de devenir un être libre et indépendant.

La congélation s’achève lorsque les adolescents de la secte sont confrontés directement au catéchisme de « l’unique voie de la vérité ». Le monde extérieur leur est peint comme un « enfer d’égarement », tandis que les dirigeants de l’organisation apparaissent en anges rédempteurs ouvrant les portes du paradis. Ces mises en scène outrées ne reposent pas sur la vérité, mais sur le besoin vital de la secte de recruter des éléments parfaitement loyaux.

Dans cet univers, même l’affection se mue en instrument idéologique. On enseigne aux enfants que l’amour véritable ne trouve sens que dans le service de « l’idéal », et que tout lien affectif hors du cadre édicté s’apparente à une trahison des principes. Ce processus engendre une jeunesse qui, avant même d’effleurer la vie réelle, se retrouve prisonnière d’une cage de restrictions mentales et idéologiques.

En somme, l’origine de cette congélation tient à un processus où l’être humain n’est pas formé pour penser, mais pour obéir ; un processus qui vise à produire des soldats de l’esprit, non des citoyens libres. Voilà la tragédie : la destruction du potentiel humain à l’autel de l’idéologie.

Une étrange ressemblance avec la République islamique

Si l’on voyait dans les Moudjahidines du peuple et la République islamique les deux faces d’une même pièce, il faudrait admettre que cette pièce n’est ni d’or ni même de cuivre : elle ressemble à du fer rouillé, dont la date de péremption est dépassée. Malgré leurs différends apparents, ces deux systèmes se ressemblent étrangement dans leurs fondements. Si l’on comparait dirigeants moudjahidines et dirigeants de la République islamique à l’aune du traitement réservé aux dissidents, du contrôle des membres et de la répression des libertés individuelles, les similitudes seraient saisissantes.

D’abord, les deux systèmes reposent sur un « guide » hypertrophié. Le chef n’y est pas un mortel, mais une entité quasi supra-humaine dont la critique est blasphème. Si, dans la République islamique, le Guide suprême est présenté comme le représentant de Dieu sur terre, chez les Moudjahidines, le dirigeant du mouvement frôle l’aura d’un prophète moderne, détenteur de la vérité absolue et gardien d’un paradis et d’un enfer idéologiques. Mettre en cause ces autorités suscite des réactions virulentes, parfois violentes, comme s’il s’agissait de saper le fondement d’une religion.

Autre parallélisme : l’usage massif de la propagande et de la désinformation pour laver les cerveaux. Dans les deux systèmes, la « vérité » est malléable et change au gré des intérêts du moment. Médias et outils de communication ne servent pas à informer, mais à orienter l’opinion. Si, pour la République islamique, l’« ennemi » est éternellement l’Occident et Israël, chez les Moudjahidines, quiconque n’adhère pas à la ligne du mouvement devient ennemi et espion.

Mais la parenté la plus profonde se joue dans la répression de la pensée. Les deux systèmes perçoivent la liberté d’expression et l’esprit critique comme une menace existentielle. En République islamique, cela se traduit par la prison, la torture, l’exécution ; chez les Moudjahidines, les instruments sont plus « doux » mais tout aussi délétères : isolement des dissidents, diffamation, privation des liens humains.

Même la manière d’affronter l’opposition est similaire. La République islamique, par l’étiquette « contre-révolutionnaire », écrase toute voix dissidente ; les Moudjahidines, par des étiquettes de « traître », « espion du régime », s’en prennent à ceux de l’intérieur comme de l’extérieur. Au lieu du débat et de la critique constructive, on recourt à la destruction et à la vengeance.

Dans ces deux univers, l’idéologie tient lieu de cage mentale. La République islamique, par une interprétation rigoriste de la charia, étouffe la pensée ; les Moudjahidines, en mariant islam et marxisme, ont forgé une prison doctrinale qui interdit l’interrogation. Dans les deux cas, la pensée libre est redoutée — car elle est le premier pas vers l’effondrement de tels systèmes.

Peut-être la plus grande similitude réside-t-elle dans les promesses vaines. La République islamique promet une utopie après l’« avènement du Mahdi » ; les Moudjahidines promettent l’effondrement du régime et l’avènement d’une société idéale, dont la clef serait entre les seules mains de leurs chefs. La vérité, pourtant, c’est que ces utopies n’ont pas de destination : elles ne servent qu’à justifier la perpétuation du contrôle et de la répression.

En un mot, bien que Moudjahidines et République islamique se dressent en apparence à des pôles opposés, ils incarnent, dans la pratique, une même pensée autoritaire et monopolistique qui sacrifie les libertés individuelles et sociales sur l’autel de ses fins idéologiques. Peut-être est-ce là la raison la plus profonde pour laquelle l’Iran, pour sortir du passé sombre, doit se libérer à la fois des griffes de la République islamique et de l’ombre des Moudjahidines du peuple.

Sectarisme et destruction des opposants

L’un des procédés centraux des Moudjahidines pour affronter toute dissidence consiste à coller des étiquettes : quiconque ose émettre une critique se voit aussitôt affublé des titres de « espion du régime », « traître », voire « ennemi du peuple ». Le procédé n’est pas propre à cette organisation ; maintes sectes s’en servent pour se protéger et isoler les critiques. Ce qui distingue les Moudjahidines, c’est l’ampleur et la férocité de la méthode. Pour eux, tout désaccord, fût-il exprimé par d’anciens membres ou des proches, devient le prétexte à une guerre d’anéantissement contre la personne.

Au lieu de répondre aux critiques par l’argument, les Moudjahidines préfèrent démolir leurs contradicteurs par l’attaque ad hominem. Que quelqu’un, de l’intérieur, ose hausser une voix dissonante contre la ligne officielle, il sera non seulement exclu, mais aussi la cible d’une campagne propagandiste ininterrompue : fabrication de récits mensongers, propagation de rumeurs, voire menaces directes. La vérité, la justice ? Variables négligeables : seul compte l’effacement social de l’adversaire.

Ce sectarisme vise à cimenter la cohésion interne — non par l’adhésion libre et consciente, mais par la peur d’être broyé si l’on s’écarte. Dans un tel climat, on reste dans la ligne, non par conviction, mais par crainte de l’effondrement social et psychique.

Le plus grand dommage causé par ces pratiques est la division infligée à l’opposition iranienne. Loin d’être un facteur d’unité contre la République islamique, l’organisation, par ses attaques récurrentes contre d’autres groupes et personnalités, a empoisonné l’atmosphère. Résultat : les Moudjahidines se sont isolés et ont sapé l’autorité et la cohésion de l’opposition dans son ensemble. Un cadeau inespéré au régime, qui prospère des faiblesses et de la dispersion de ses adversaires.

Fin d’un récit épuisé

Si l’on devait raconter le destin de l’Iran comme une tragicomédie, le moudjahid et le mollah en seraient les deux protagonistes. L’un, en sa cape froissée, campé au bord de la scène ; l’autre, en uniforme poussiéreux, à l’autre extrémité — tous deux espérant l’ovation. Mais le public, lassé, a quitté la salle depuis des années. Pourquoi ? Parce qu’ils incarnent un passé qui sent la moisissure et l’isolement ; un passé qui n’a à offrir que la ritournelle : « avec nous, ou contre nous ».

L’Iran, pays qui fut le berceau des plus grands poètes, savants et penseurs, se trouve aujourd’hui pris dans les mains de ceux qui confondent innovation avec « hérésie » et liberté avec « corruption ». Le mollah, par la prière et la menace ; le moudjahid, par des slogans révolutionnaires rongés par le temps — tous deux frappés du même coin : « tutelle absolue » d’un côté, « leadership exclusif » de l’autre. Seule change l’emballage : vert islamique pour l’un, rouge révolutionnaire pour l’autre. Mais l’odeur de cette pièce est si forte que l’Histoire elle-même se détourne.

Imaginez deux pirates se disputant un trésor avarié : chacun prétend détenir la clef du salut du navire, mais le navire a coulé depuis longtemps ; ne subsistent que ruine et dévastation. Le mollah proclame : « Le salut ne passe que par mon étroit pont. » Le moudjahid hurle : « Non, le paradis se trouve sur ma route ! » Les spectateurs secouent la tête : ils savent que ces deux-là ne sont pas la solution, mais une part du problème.

Par son exclusivisme doctrinal et ses pratiques sectaires, l’organisation n’est plus le symbole d’une résistance, mais l’exact reflet de ce qu’elle prétend combattre. De même que la République islamique maintient l’Iran dans l’ombre par la sacralisation du chef et l’étouffement de la pensée, les Moudjahidines, par le contrôle des esprits et la fabrication permanente d’ennemis, sont devenus l’ombre du régime qu’ils veulent abattre. Ironie amère : l’un et l’autre se sont faits acteurs de la catastrophe.

Il est temps d’ensevelir pour toujours cette pièce rouillée au fond de l’Histoire. L’Iran de demain n’a pas besoin de chefs sacrés ni de slogans révolutionnaires. Cette terre a besoin d’un souffle neuf : des idées novatrices, laïques et humaines, qui voient en l’être humain non un instrument, mais une fin.

Il est grand temps d’écarter cette pièce usée, d’éteindre la scène où deux acteurs épuisés rejouent toujours la même partition, et de la confier à une génération capable d’écrire un avenir régi ni par prières et sermons, ni par hymnes révolutionnaires préécrits. Il faut un livre nouveau, dont les héros seraient la liberté, la raison, la dignité humaine. Et dans ce livre, il n’y aurait ni « moudjahid sacré » ni « guide infaillible » : seulement le peuple, en premier rôle.

Conclusion

Si l’Histoire est un arbre séculaire, l’Iran en est la haute ramure, aux racines plongées dans une terre millénaire et aux branches tendues vers un ciel sans limites. À quoi bon, pourtant, si cet arbre demeure enlacé de mousses pourries et infesté d’anciens parasites ? Plus que jamais, l’Iran doit libérer ses racines de ces étouffements et se redresser vers la lumière. Cela n’adviendra pas par les vieilles idéologies ni par des promesses fallacieuses. Pour retrouver sa vraie grandeur, il lui faut une pensée neuve et un cœur fier — fierté née de son histoire et de sa culture.

Depuis des années, des « sauveurs » se succèdent, sous des atours divers. Tous, au nom de la reconstruction et de la délivrance, ont ravivé d’anciennes plaies ou infligé de nouvelles blessures. Le mollah avec sa rhétorique sacrée, le moudjahid avec ses slogans doctrinaires, et d’autres encore, prisonniers du jeu du pouvoir. Un pays qui fut foyer d’idées et de civilisation doit-il rejouer indéfiniment cette pièce morne ? Un peuple dont les chefs-d’œuvre inspirèrent le monde doit-il se laisser prendre aux rets d’idéologies usées ?

Pour retrouver sa splendeur et bâtir un avenir digne, l’Iran a besoin de plus que des slogans. Il doit renouer avec sa grande âme — celle qui, aux jours de gloire, incarnait puissance, justice et sagesse. L’Iran n’a pas besoin de sauveurs autoproclamés, mais d’un système qui place le peuple au centre du pouvoir et rende à l’honneur sa véritable place. Un ordre où l’étoile polaire n’est pas l’idéologie, mais le respect de la raison et de la volonté nationale.

L’heure est venue de briser ces chaînes pourries qui entravent l’Iran depuis trop longtemps. Ce peuple mérite une scène où la splendeur du passé et l’intelligence du présent s’unissent pour créer un futur lumineux. Un Iran où la grandeur d’hier inspire la construction de demain, sans servir de prétexte à l’immobilisme ni au retour aux voies éculées.

L’Iran libre de demain sera un pays où, loin des idéologies étriquées, ses habitants retrouveront les sommets de la dignité. Une terre où liberté, justice et prospérité ne sont plus promesses creuses mais réalités tangibles. Choisissons cette voie : enracinée dans une histoire illustre, tendue vers un horizon clair.

Dans l’Iran de demain, le laïcisme, tel une lanterne vive, éclairera le chemin du progrès et de la connaissance ; la justice sera le chant commun résonnant à l’oreille de toutes les communautés ; l’unité nationale, anneau forgé d’une solidarité authentique, préservera l’intégrité territoriale au-delà des clivages idéologiques. Un avenir où la liberté individuelle volera comme un oiseau dans le ciel de la pensée, où la dignité humaine, gemme éclatante, sera gardée, et où l’égalité des chances sèmera l’espérance dans tous les cœurs. Cette renaissance sera l’écho d’une gloire intemporelle et le pas assuré vers un horizon embrassant tous les Iraniens.

Ehsan Tarinia — Luxembourg

Rédigé le 27 janvier 2025