D’Ekbatan au Luxembourg : récit de justice et défis juridiques

Le Luxembourg peut-il sauver les enfants d’Ekbatan ?

Le dossier des enfants d’Ekbatan : répression, résistance et une vérité égarée

La mort d’Arman Alivardi, séminariste de 21 ans et membre des forces de répression du Bassidj de la République islamique, survenue lors des manifestations « Femme, Vie, Liberté » dans la cité d’Ekbatan à Téhéran, a marqué un tournant des évolutions politiques et sociales en Iran. Engagé du côté des forces gouvernementales au sein de l’appareil de répression, il a été grièvement blessé le 26 octobre 2022 au cours d’affrontements de rue et a succombé deux jours plus tard. Mais l’affaire ne s’est pas limitée à ce tragique événement : le pouvoir a instrumentalisé sa mort par une vaste campagne de propagande, s’efforçant d’en faire un symbole des « victimes des émeutes ».

Le dossier ne s’est pas arrêté à Alivardi. La condamnation à mort de six personnes arrêtées pendant ces manifestations, connues sous le nom d’« enfants d’Ekbatan », a non seulement complexifié l’aspect juridique de l’affaire, mais a aussi rouvert des blessures sociales profondes. Fondées sur des accusations telles que « moharebeh » (guerre contre Dieu) et « participation à un homicide volontaire », ces peines ont déclenché une vague de protestations internes et de réactions internationales. (Pour plus de détails, voir l’article : Le récit inachevé des enfants d’Ekbatan : où est la vérité ?)

Le nom de l’un des accusés, Alireza Kafaï, ancien réfugié résident au Luxembourg, a donné à l’affaire une portée qui dépasse les frontières iraniennes. Cette dimension a mobilisé non seulement la communauté iranienne à l’étranger, mais aussi l’État luxembourgeois, attirant l’attention sur la situation critique d’accusés menacés d’exécution. Le dossier des « enfants d’Ekbatan », aux côtés d’autres affaires liées au Novembre sanglant, est devenu un symbole de l’injustice judiciaire, de la répression systémique et de la crise des droits humains en Iran.

Derrière cette affaire se profilent non seulement les efforts du régime pour étouffer les protestations, mais aussi des questions fondamentales de justice, de droits de la défense et du rôle du pouvoir judiciaire dans l’imposition de pressions politiques. Le dossier demeure enveloppé de zones d’ombre et de contestations, et s’est imposé pour beaucoup comme l’emblème d’une injustice structurelle au sein de la République islamique.

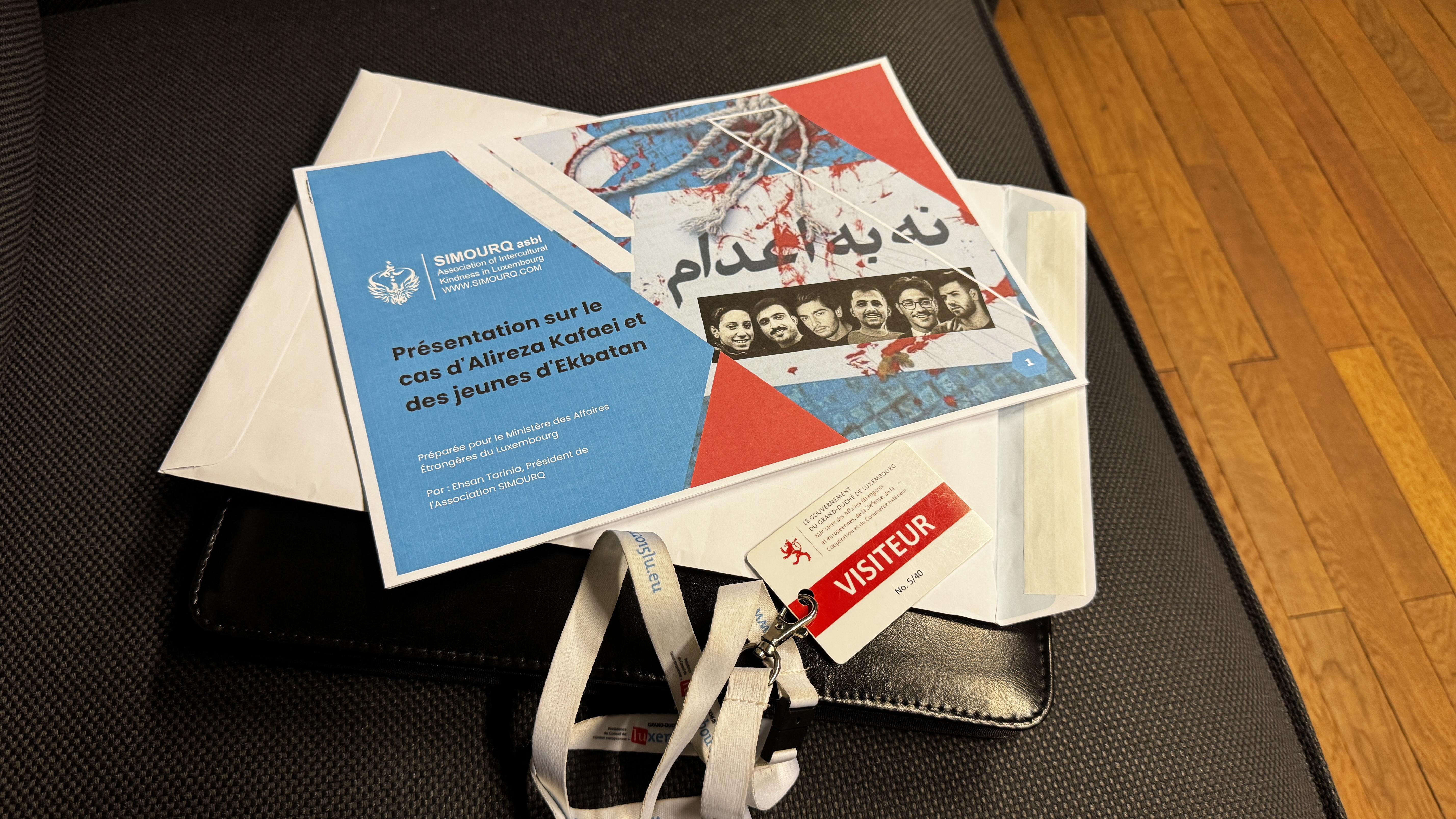

Afin d’éclairer les angles complexes de cette affaire et de la porter sur la scène internationale, une rencontre importante a eu lieu avec des responsables du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères. Cette entrevue a permis d’examiner les démarches diplomatiques envisageables pour sauver la vie d’Alireza Kafaï et de cinq autres accusés, tout en soulignant l’importance de la justice, des droits humains et des responsabilités internationales.

Rencontre avec le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères : examen du dossier d’Alireza Kafaï et efforts diplomatiques pour sauver les accusés d’Ekbatan

Luxembourg, 22 novembre 2024

Dans le cadre du suivi du dossier très controversé des « enfants d’Ekbatan », j’ai personnellement rencontré Mme Véronique Dockendorf, vice-ministre et directrice des affaires politiques, ainsi que M. André Biever, directeur des affaires consulaires et des relations culturelles internationales au ministère des Affaires étrangères. Cette réunion, tenue au ministère, a offert l’occasion d’exposer la situation critique d’Alireza Kafaï et de cinq autres accusés.

À cette occasion, un dossier complet et étayé en français a été remis à Mme Dockendorf, accompagné d’une déclaration de l’Association Simorgh au Luxembourg et d’une demande officielle de soutien aux accusés, au nom de la communauté iranienne. Ce dossier, rassemblant preuves, éléments et requêtes, a été mis à la disposition des autorités pour un examen approfondi.

Réaction des autorités luxembourgeoises

Mme Dockendorf a souligné que, dès l’arrestation d’Alireza Kafaï, le ministère avait suivi l’affaire avec sérieux. Elle a précisé qu’aux premiers stades, la famille de Kafaï avait informé le ministère, et que Jean Asselborn, alors ministre, avait contacté directement son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian. Au cours de ces échanges, des démarches ont été entreprises pour empêcher l’émission d’une condamnation à mort visant Kafaï.

Elle a ajouté que ces discussions s’étaient déroulées, à la demande de la famille, à l’abri des projecteurs afin d’éviter une sensibilisation médiatique. Toutefois, à mesure que la situation s’est publiquement confirmée et que la condamnation est apparue, il n’était plus possible de garder l’affaire confidentielle.

Mme Dockendorf a évoqué les difficultés dues aux changements de gouvernement et de titulaires aux Affaires étrangères dans les deux pays, ainsi que l’absence de relations diplomatiques directes entre l’Iran et le Luxembourg, compliquant les efforts. Elle a insisté sur le fait que l’affaire était suivie directement par le ministère par l’entremise d’un pays tiers.

Enjeux juridiques et limites diplomatiques pour le Luxembourg

Mme Dockendorf a rappelé la complexité juridique du dossier, précisant qu’Alireza Kafaï n’a jamais été citoyen luxembourgeois, mais réfugié en séjour temporaire. Elle a indiqué : « Conformément au droit international, les personnes reconnues réfugiées dans un pays européen ne sont pas autorisées à retourner dans leur pays d’origine ; si elles le font, la protection du pays d’accueil se réduit fortement. »

Elle a insisté sur le fait qu’Alireza Kafaï, en dépit des avertissements mentionnés sur ses documents de séjour, est retourné en Iran. Ce fait limite la responsabilité diplomatique du Luxembourg, car un retour volontaire dans le pays d’origine met en péril le statut de réfugié.

Néanmoins, la vice-ministre a affirmé que, malgré l’absence d’obligation juridique directe, le Luxembourg, au nom de ses engagements humanitaires et de droits humains, fera tout son possible pour sauver la vie de Kafaï et des autres accusés.

Regard sur le texte de la Convention de Genève à ce sujet

« Aux termes de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, est réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays. La Convention consacre notamment le principe de non-refoulement, en vertu duquel aucun État ne doit renvoyer un réfugié vers un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées.

Si un réfugié ayant obtenu un droit de séjour dans un pays européen retourne volontairement dans son pays d’origine et y est arrêté puis condamné à mort ou à une peine, la responsabilité première incombe à l’État d’origine qui a procédé à l’arrestation et à la condamnation. Le pays d’accueil peut, dans certains cas, exercer des démarches diplomatiques au bénéfice de ses ressortissants ou résidents, mais ces obligations ne s’étendent généralement pas aux personnes retournées de leur plein gré dans le pays qu’elles avaient fui.

Il convient de préciser que le retour volontaire doit s’effectuer en toute connaissance des risques potentiels. Le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) souligne que ce retour doit se faire dans la dignité, de manière durable et sûre.

En conséquence, si une personne retourne volontairement dans le pays qu’elle avait fui et s’y trouve exposée à des dangers (arrestation, condamnation), le pays européen hôte n’a en principe pas d’obligation à son égard. Il reste possible, au cas par cas et selon sa politique interne, que le pays d’accueil entreprenne des démarches diplomatiques, mais celles-ci ne relèvent pas d’une obligation générale. »

Réfutation de la rumeur sur la libération de 1,7 milliard de dollars de fonds iraniens gelés

Au cours de l’entretien, a été posée la question d’une rumeur propagée par des médias affiliés au régime iranien, selon laquelle 1,7 milliard de dollars de fonds gelés au Luxembourg auraient été libérés en octobre 2023. Mme Dockendorf a qualifié cette allégation de propagande de la République islamique et affirmé que la somme restait bloquée, sans aucun transfert.

Elle a expliqué : « Ce montant devait, à l’origine, être débloqué sous contrôle d’un comité pour des achats médicaux. Mais face à la demande iranienne de transférer l’intégralité des fonds, le ministère de l’Économie luxembourgeois, au regard des sanctions, a refusé de procéder au dégel. » Elle a insisté sur le fait que cette somme n’a aucun lien avec le dossier d’Alireza Kafaï et que relier les deux sujets relève d’une manœuvre médiatique visant à détourner l’opinion.

Différence entre la politique de l’actuel et de l’ancien ministre des Affaires étrangères

Un autre point majeur de la rencontre concernait l’évolution de la politique étrangère du Luxembourg depuis la nomination du nouveau ministre, Xavier Bettel. Mme Dockendorf a indiqué que le ministre actuel adoptait une posture plus ferme face à la République islamique et que, contrairement à Jean Asselborn, partisan d’une diplomatie plus modérée, M. Bettel soutient l’initiative allemande d’inscrire les Gardiens de la Révolution (CGRI) sur la liste européenne des organisations terroristes.

Elle a précisé : « L’Allemagne, qui a récemment rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran à la suite de l’exécution de Jamshid Sharmahd, prépare un dossier judiciaire pouvant ouvrir la voie à l’inscription du CGRI sur la liste terroriste de l’UE. Le Luxembourg, historiquement proche de l’Allemagne sur ces dossiers, soutiendra cette démarche. »

Position du ministère luxembourgeois face à la politique iranienne de prise d’otages binationaux

En conclusion, une question a été posée à Mme Dockendorf concernant la prise d’otages de binationaux par la République islamique, en vue d’obtenir des avantages financiers et politiques ou des échanges de prisonniers.

Mme Dockendorf a souligné que le Luxembourg n’avait jamais été placé dans une situation comparable à celle d’autres pays « pris au piège » par ces méthodes. Elle a reconnu que, sous l’ancien ministre, des contacts limités et superficiels avaient pu exister, mais qu’avec le changement à la tête du ministère, la position du Luxembourg était désormais plus ferme.

Elle a indiqué que la République islamique avait, à plusieurs reprises, par intermédiaires, proposé d’établir des relations diplomatiques officielles, voire d’ouvrir une ambassade au Luxembourg. Le pays n’y voit, pour l’heure, aucun intérêt.

S’adressant à la diaspora iranienne, Mme Dockendorf a déclaré :

« Le Luxembourg a désormais un ministre pleinement conscient de la situation des droits humains en Iran et qui n’accédera jamais à des requêtes iniques, contraires aux intérêts du peuple iranien (et non du régime). Il ne faut pas oublier que la propagande du régime, y compris sur le terrain diplomatique, cherche à se victimiser et à diffuser de fausses informations pour influencer l’opinion mondiale. »

Elle a ajouté qu’une des stratégies luxembourgeoises consistait à éviter la confrontation directe et les polémiques avec Téhéran. Le pays privilégie des démarches prudentielles, via médiation de pays tiers, pour traiter les questions diplomatiques et défendre les droits humains, sans donner prétexte à la propagande du régime.

Synthèse et message à la communauté iranienne

Le Luxembourg, malgré des limites juridiques et diplomatiques, agit, au nom de ses engagements humanitaires, pour sauver la vie d’Alireza Kafaï et des autres accusés, dans le cadre des relations internationales.

Mme Dockendorf a affirmé que le Luxembourg résistait à la propagande du régime iranien et qu’il soutiendrait les droits du peuple d’Iran. Elle a enfin adressé ce message à la diaspora : « Malgré les contraintes légales, nous poursuivons nos efforts, mais nous attendons de la communauté iranienne qu’elle s’abstienne de relayer des informations erronées et qu’elle soutienne ces démarches. »

Ehsan Tarinia – Luxembourg

Rédigé le 23 novembre 2024